2025年IT领域呈现技术突破与产业深度融合趋势:算力层面,智能算力集群步入万卡时代,计算效率与精度显著提升,支撑AI大模型训练与实时推理;具身智能加速从实验室走向工厂,机器人通过视觉学习、复杂地形感知等技术,在物料搬运、智能巡检等B端场景实现商业化突破,预计3-5年内垂直落地、10年形成生态;政策与资本双轮驱动,具身智能首次写入政府工作报告,多地出台补贴政策,前8个月行业融资同比激增1.8倍。

行业趋势呈现四大特征:AI从工具升维为产业基座,大模型渗透研发设计与生产优化,端侧AI终端开启变革;算力架构向云原生与微服务演进,90%以上应用采用云原生架构,微服务融合Serverless、AIOps等技术提升性能;5G-A与通感智融合拓展边界,推动工业互联网向“万物智联”升级,网络安全与低空经济等领域深度融合;数实融合加速绿色升级,AI技术从产业延伸至民生,同时中国通过技术输出与标准制定引领全球协作。尽管面临数据、成本、安全等挑战,但政策红利、市场潜力与前沿技术迭代将持续释放增长动能。

一、核心新闻事件:技术突破与产业落地加速

算力革命:智能算力步入万卡时代

中国信通院发布的《2025深度观察报告》指出,智能算力集群规模突破万卡级别,通过全盘调度技术实现计算效率指数级提升。例如,浪潮计算机的“安全可靠AI服务器全链路协同智能工厂”通过部署万卡级算力,将服务器散热设计与主板对接工序效率提升30%,误差控制在0.06毫米以内,接近零缺陷生产。这一突破标志着算力从“规模扩张”转向“质量优先”,为AI大模型训练和实时推理提供底层支撑。

具身智能机器人从“秀场”走向“工厂”

2025全球工业互联网大会上,具身智能机器人成为焦点。沈阳新松机器人的“松羿”轮式人形机器人通过视觉深度学习实现物料自主搬运,中国联通的工业机器人完成电力机房智能巡检,联想的晨星足式机器人展现复杂地形感知能力。尽管当前仅少数产品实现B端商业化,但行业预测,随着硬件迭代与模型进步,具身智能将在3-5年内实现垂直场景落地,10年内形成大规模应用生态。政策与资本双轮驱动产业升级

政策层面:具身智能首次写入《政府工作报告》,北京、上海、沈阳等地出台专项支持政策,如上海浦东对单个项目补贴最高达亿元级。

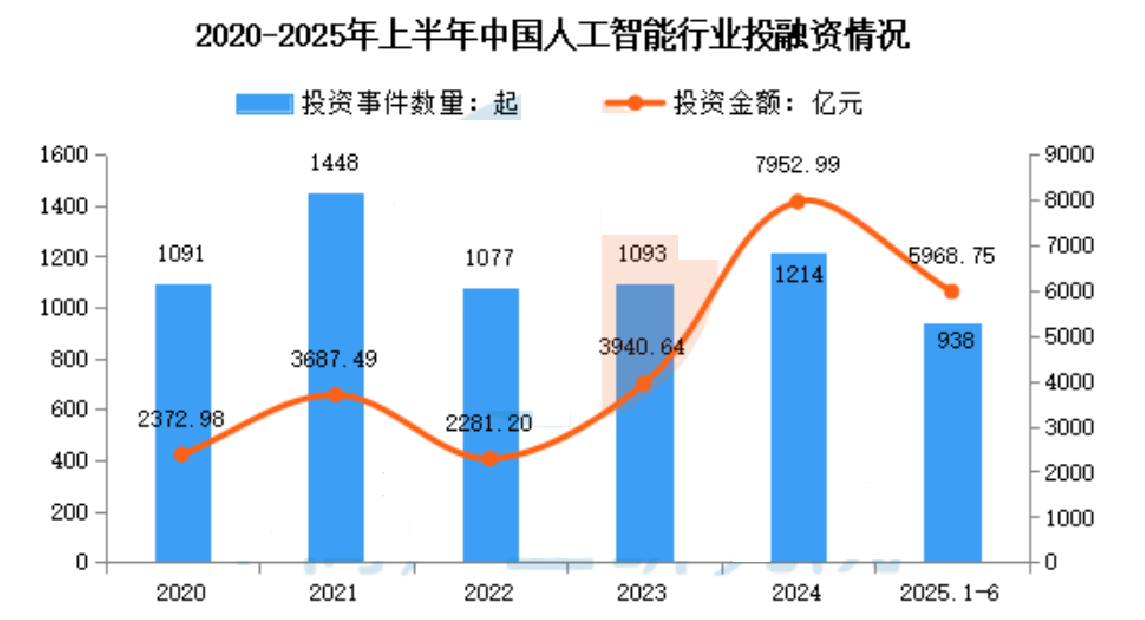

资本层面:2025年前8个月,机器人领域融资额达386.24亿元,同比增长1.8倍,反映市场对AI+机器人赛道的强烈信心。

二、行业发展趋势:技术融合与场景深化

人工智能:从“技术工具”到“产业基座”

大模型多维度演进:大模型在研发设计(如AI辅助工业设计)和生产优化(如鞍钢通过智能模型降低生产成本15%)中渗透,形成“微笑曲线”两端率先发力格局。

端侧AI爆发:AI终端开启变革,端侧软硬件生态重构。例如,苹果iPhone Air仅支持eSIM,推动通信与AI深度融合;浪潮计算机通过AI质检技术将产品合格率提升至接近100%。

算力架构:云原生与微服务重塑IT基础设施

云原生普及化:预计2025年90-95%的应用采用云原生架构,多云和混合云模式成为主流,以平衡成本、效率与安全性。例如,浪潮智能工厂通过云平台实现全流程数据贯通,生产质效同步提升。

微服务与新技术融合:Serverless架构降低运维成本,Service Mesh提升服务通信可靠性,AIOps实现自动化故障诊断。这些技术组合推动微服务向高性能、高可用方向演进。

网络与通信:5G-A与通感智融合拓展边界

5G-A技术集成创新:5G-A(5G-Advanced)推动“万物互联”向“万物智联”升级,在工业互联网中实现设备实时监控与远程操控。例如,中粮集团通过5G+AI技术实现养猪场智能兽医服务,覆盖全国超百万头生猪。

网络防御智能化:安全智能体成为AI在网络安全领域的落地热点,抗量子密码研究加速,网络安全与低空经济、卫星互联网等领域融合趋势明显。

数实融合:从“效率革命”到“绿色升级”

产业转型:AI与工业互联网融合推动传统制造向智能化迈进。例如,沈阳飞图的AI设计平台将设计周期压缩80%,新松机器人的双臂人形机器人实现脑、眼、手协同作业。

民生渗透:AI技术从产业延伸至民生领域,如中国铁塔的空地一体化监管平台提前发现火情,辽宁向日葵教育的“AI学伴”提供个性化学习支持。

全球合作:中国方案输出与跨国协作深化

技术输出:中国移动将智慧园区建设经验复制至柬埔寨,助力其打造智能化产业园区。

标准制定:中国在工业互联网、5G等领域主导多项国际标准,推动全球产业数智转型。

三、未来挑战与机遇

挑战:

具身智能机器人面临训练数据不足、硬件精度不足(当前多达厘米级误差)等瓶颈。

算力成本高企,万卡集群的能耗与运维成本需进一步优化。

数据安全与隐私保护成为全球性议题,需构建可信AI生态。

机遇:

政策红利:国家层面推动“人工智能+”行动,地方配套政策加速落地。

市场潜力:具身智能机器人市场规模预计达52.95亿元,占全球27%;人形机器人市场达82.39亿元,占全球50%。

技术迭代:量子计算、抗量子密码等前沿技术进入商业化窗口期,为IT产业提供新增长极。